ラクトフェリン

ラクトフェリンとは

「ラクトフェリン」は、多くの哺乳動物の乳に含まれるタンパク質の一種です。1939年にデンマークの科学者によって発見され、鉄と結合しやすい性質から「ラクト=乳」と、鉄を運ぶという意味で「フェリン=鉄」を合わせて名付けられました。ヒトの母乳、とくに出産後数日以内の初乳に多く含まれ、赤ちゃんが摂取することで、免疫力を高めたり、心身の発達に重要な働きをする健康成分です。母乳以外にも涙、だ液、鼻汁など分泌液や粘膜液、白血球の一種である好中球にも存在しており、タンパク質でありながら、多様な健康成分ということで、世界各国での研究により様々な機能性が明らかにされ、実証されています。

成人は、自ら「ラクトフェリン」を産生し、外部から侵入する細菌やウイルスからの攻撃を防ぐ働きや、ストレス、生活習慣病のリスクなどに対抗していますがその分泌量はわずかで、市販の牛乳等にも微量しか含まれないことから、サプリメントで摂取するのが最も効果的です。近年の免疫に対する注目度の高さから、ますます世界での市場規模の拡大が予測されている成分です。

「ラクトフェリン」が働くメカニズムと作用

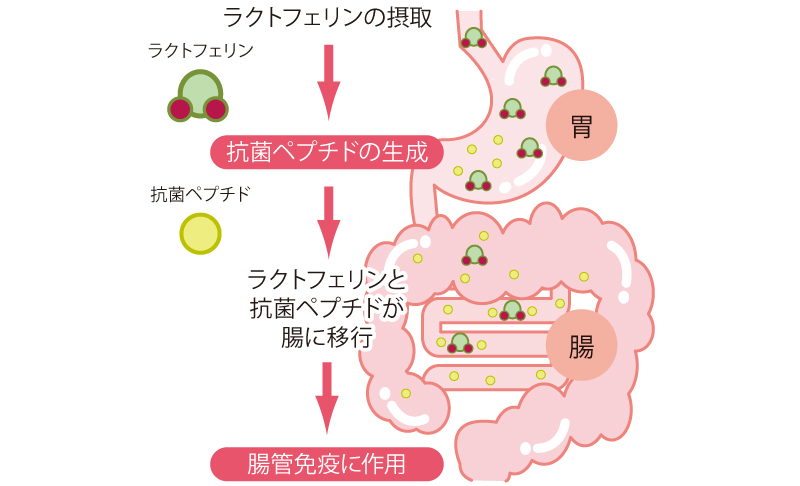

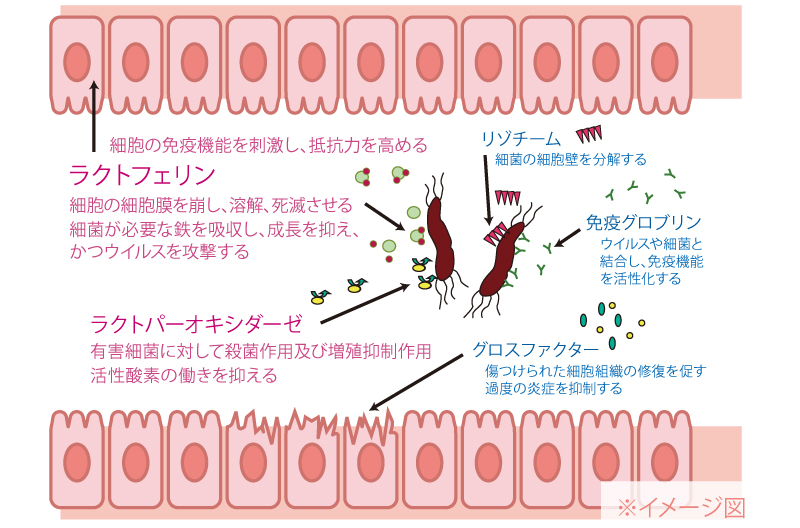

多機能タンパク質とも呼ばれる「ラクトフェリン」を口から摂取すると、胃で消化(胃の消化酵素(ペプシン)で分解)され、より強力な抗菌性(数十倍〜数百倍)のある抗菌ペプチドに変化し、ピロリ菌などに対して殺菌活性を示します。また、一部消化されずにそのまま腸に到達し、体内最大の免疫器官とも言われる腸の免疫細胞に働きかけ、悪玉菌に対しても強い抗菌活性を示します。

「ラクトフェリン」は、口、胃、腸などを通過する際には病原菌やウイルスを直接攻撃して抑制するように働き、腸では免疫細胞を活性化させ、感染の改善、炎症抑制など免疫力を整えるように働き、それぞれで重要な働きを担っています。

■免疫調節作用

全身の免疫細胞の60〜70%が集中する腸の中でも小腸にあるパイエル板に働きかけて免疫細胞を活性化します。

■抗菌・抗ウイルス作用

マクロファージや好中球の中で鉄を利用した反応を活性化して、細菌やウイルスを攻撃します。胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌などをひき起こすと考えられるピロリ菌の感染を防ぐ作用が期待できます。腸管出血性大腸菌O157や食中毒に関係するブドウ球菌に対しても抗菌作用を示し、改善効果が期待できます。

■腸内細菌叢調節作用

加齢やストレスにより乱れ、体調が崩れる原因となる腸内細菌叢のバランスを保つよう悪玉菌を抑制します。

■鉄吸収作用

鉄分とタンパク質を結合させる力が高く、食品中の鉄分をうまく体内に吸収させ、貧血予防や改善にも役立ちます。

■抗酸化作用

活性酸素が必要とする鉄イオンを奪い、活性酸素の過剰な発生を制御・抑制します。

「ラクトフェリン」の効果と機能性

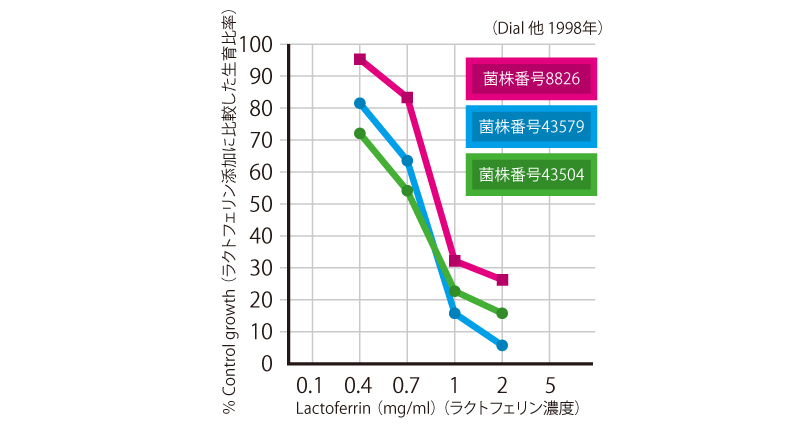

■ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌) の生育抑制効果

ピロリ菌は、ヒトなどの胃に生息するらせん型の細菌です。日本人は罹患率が高く、50歳以上の約8割の人が罹患していると考えられています。近年では胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などにも密接な関係のあることが分かっている病原菌で、健康なヒトにも存在することが知られています。

実験では、異なる3種のピロリ菌菌株に対して、「ラクトフェリン」濃度が上がるほど、生育が抑制されることが示唆されています。また、ピロリ菌に対する標準的な治療を行った際に、1日400mgの「ラクトフェリン」を追加すると、除菌率が上昇したという研究報告もされています。

■便通改善効果と睡眠の質向上(Jpn Pharmacol Ther 2016 44(9)1347-60)

健常な成人男女を対象とした「ラクトフェリン」の摂取(270mg/日、摂取期間:4週間)試験で、唾液や糞便中のIgAレベルが増加して便通状態が改善したり、腸内細菌の増加など腸内環境が改善した可能性を示し、眠気や疲労感を抑制して熟眠感を高める可能性も明らかになりました。

■急性胃腸症状の抑制効果 (Mizuki et al., International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020)

健常な成人男女を対象とした「ラクトフェリン」の摂取(200mg、または600mg/日、摂取期間:12週間)試験で、急性胃腸症状の発症率が抑えられました。また、発病した人の下痢の期間もラクトフェリンを摂取した群では短くなりました。

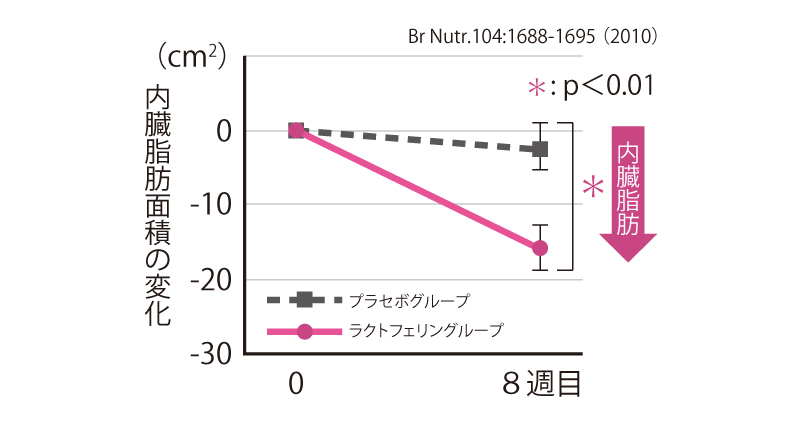

■内臓脂肪低減効果

二重盲検法での臨床試験によると、 BMI値25.0のボランティアに1日300mgの「ラクトフェリン」を8週間摂取させたところ、4週間以降で体重やウエスト長等が減少し、8週目においてはCTスキャンで計測される内臓脂肪の面積も減少しました。内臓脂肪低減効果がみられるまで、「ラクトフェリン」を少なくとも1~2ヵ月は続けることが必要だと示唆されています。

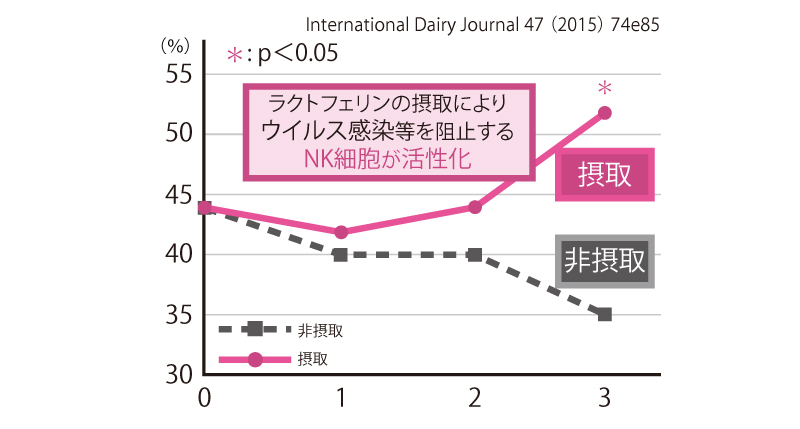

■NK細胞の活性効果

インフルエンザウイルス等は、粘膜から侵入し細胞で増殖しますが、人の体にはウイルス感染を初期のうち防御する「自然免疫」が備わっています。 「ラクトフェリン」を一定期間以上摂取することで、ウイルス感染等を阻止するNK細胞の数を増やし、活性を高めることが試験で明らかになっています。自然免疫を高めるためには、最低2~3ヵ月程度は「ラクトフェリン」を摂取することが良いと考えられます。

■ノロウイルス胃腸炎の罹患抑制効果 (Wakabayashi et al., Journal of Infection and Chemotherapy, 2014)

「ラクトフェリン」配合商品(100mg/日)を日常的に摂取する人ほど、胃腸炎罹患率が低かった研究報告もされています。

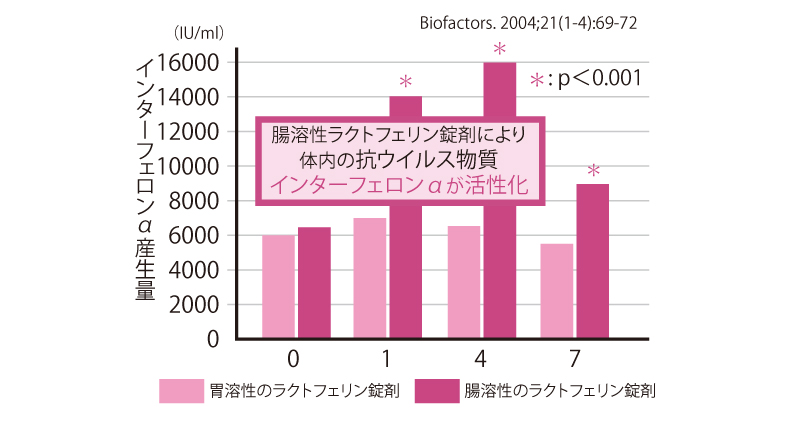

■インターフェロンαの産生効果

インターフェロンαは、感染した細胞の近くで産生され自然免疫だけでなく獲得免疫も活性化させる体内の抗ウイルス物質です。 「ラクトフェリン」を毎日319mgずつ4週間摂取した人の血液の免疫にかかわる細胞を分離して刺激したところ、 インターフェロンαを作り出す量が増えました。様々な研究報告から、「ラクトフェリン」にはインフルエンザの感染拡大阻止や感染予防の可能性が大いにあると考えられます。

「ラクトパーオキシダーゼ・ホエイプロテイン」など有用乳成分の特徴

「ラクトパーオキシダーゼ」は、有害細菌に対する殺菌作用や増殖抑制作用があり、唾液や体液成分との反応で歯周病菌を含む病原菌への強い抗菌活性を示します。「ラクトフェリン」との相乗作用により、口腔内の細菌叢の改善や口臭の元となる酵素や化合物を抑制する作用などが研究により明らかになっています。

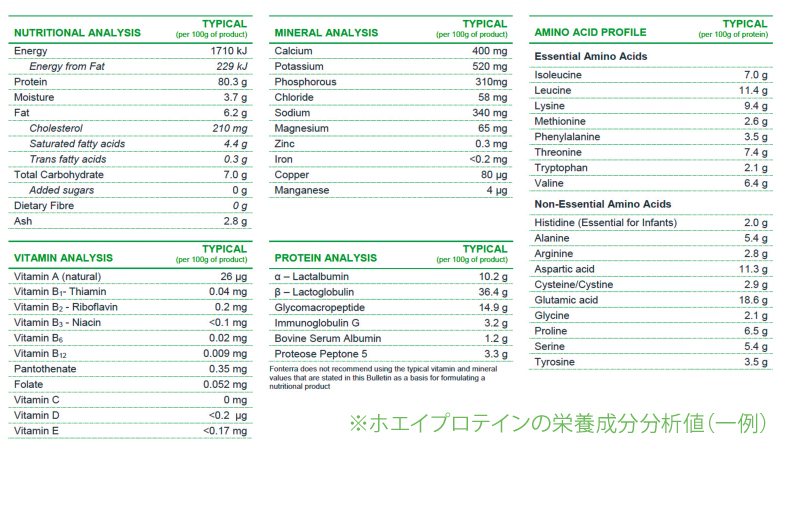

「ホエイプロテイン」は、チーズなどの上澄みにできる液体のホエイ(乳清)に含まれるタンパク質で、母乳の成分に近く、バランスよく必須アミノ酸が含まれ、ミネラルや水溶性ビタミンなど栄養素が凝縮されています。